В феврале 1238 году город захватывают войска Батыя. Сам полководец руководит штурмом Суздаля с Яруновой горы. После поражения постепенно город восстанавливается, вокруг него вырастают новые монастыри. В условиях начавшегося объединения русских земель вокруг Москвы, которая некогда была лишь крепостью Суздальского княжества, защищавшая Владимир от Смоленских и Новгородских областей, Суздаль проигрывает. В многотомном дореволюционном издании «Живописная Россия» период правления сына Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского описывается так: «небольшой Суздальский городок Москва», но уже спустя два века Москва преображается и меняет свой статус. В ХIV в. с целью сохранения независимости создается объединенное Суздальско-Нижегородское княжество. На северной и северо-западной окраинах Суздаля сооружаются Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри, как форпосты в борьбе с Москвой. В 1392 г. Суздальско-Нижегородское княжество пало. С этого времени Суздаль сходит с политической арены, сохранив за собой роль крупного религиозного центра.

Строительство новых церквей в Кремле, остроге, монастырях и пригородных слободах продолжалось с ХIII-ХVI в.в. Это были века расцвета суздальских плотников, создавших разнообразные церковные и гражданские деревянные здания, высокие, увенчанные шатрами, и низкие, в одну – две клети, церковки. Храмы, строящиеся в разных концах города и его окрестностях уже к концу ХVI века предопределили характер основного архитектурного ансамбля Суздаля, который был завершен в последующие века. В ХVII в. завершилось формирование основных архитектурных ансамблей города, построен памятник гражданского зодчества – Архиерейские палаты.

В петровскую эпоху большинство деревянных церквей были заменены каменными. Пожар 1719 г. уничтожил все оставшиеся сооружения из дерева, в том числе городские укрепления, которые с тех пор не восстанавливались. Принятие правительством Екатерины II мер по реконструкции более чем 400 городов Российской империи коснулись и Суздаля. В 1789 г. был утвержден проект перепланировки, наметивший главные улицы, площади, сетку кварталов.

Была «пробита» главная – Большая улица (в настоящее время ул.Ленина) – тракт на город Владимир – и нынешняя Васильевская ул. – выход в сторону Коврова. На пересечении указанных улиц была организована главная площадь города.

В ХIХ веке строительство в городе сведено к минимуму. Из сооружений этого времени примечательны колокольня Ризположенского монастыря, здание Блохинской богадельни, дом Бессонова и некоторые другие. В этот период были построены двухэтажные каменные жилые дома на ул.Большой и ул.Кремлевской.

Ныне, находясь недалеко от Москвы, город имеет развитую туристическую инфраструктуру и давние традиции приема гостей. Еще до революции сюда стекалось множество паломников. Ныне в музеях сосредоточены колоссальные богатства и русские святыни. Прекрасная коллекция русской иконописи впечатляет даже искушенного человека. Ведь до ХIII века в городе была хорошая школа иконописи, которая заложила основы многим культурным центрам. Именно суздальские иконописцы, спасаясь от отрядов Батыя, бежали и основали Холуй, Палех, Мстеру.

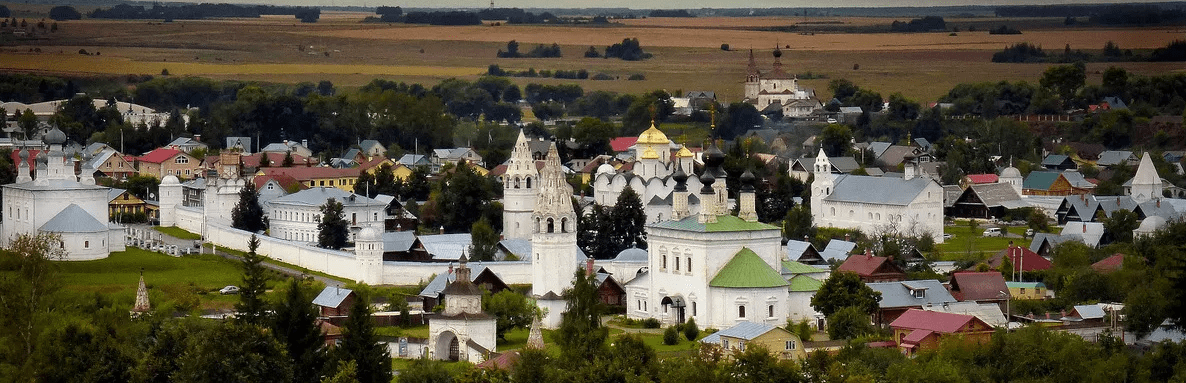

Позолота церковных крестов, разнообразие архитектурных памятников на фоне зеленых лугов и садов создают неизгладимое возвышенное впечатление. В городе преобладают каменные храмы, некоторые из которых имеют полихроматическую разрисовку и изразцы.